早いもので、はじめて野中剛さんに会ってから一年以上になる。

「太陽の塔のロボ」の試作品を携えて、わざわざアメリカから会いに来てくれたのだ。

どうやらプライベートな趣味でつくったものらしい。

日ごろ見慣れた太陽の塔が、一瞬で想像を超える姿に

縄文土偶のようなフォルムを突き破って現れる機械のメカニズム。古代と近代の大いなるミスマッチ。その強烈な違和感が圧倒的な存在感を放っている。

ロボット機構が胎内にぎっしりと隙間なく詰め込まれていることにも目を見張った。これは“内臓”だ。そう思った。

なにより太陽の塔から足が出てきたことが嬉しかった。

ぼくは太郎が太陽の塔の原型をつくっている場面をじっさいに見ている。場所は青山のアトリエ(現在の記念館)の庭で、小学校の3〜4年の頃だったと思う。黄金の顔の代わりに、頂部には鍋のフタが刺さっていた。

そのファニーなフォルムに一目で釘づけになった。怪獣みたいだ。カッコいい!

ただひとつだけ不満があった。足がないことだ。これじゃ歩けないじゃないか。

野中さんの作品を見て、半世紀前のフラストレーションがやっと氷解した。

イケてる。カッコいい。欲しい…。

ロボを手にしたぼくの第一印象だ。

はたして製品化できるものだろうか…。遠慮がちにそう訊くバンダイのみなさんに、だからぼくはこう言った。

もちろんだ。どうせなら上半身もびっしりと内臓で満たして欲しい。

作品の冒涜ではないか。そう言う人がいるかもしれない。

そうした考えももちろん理解できるし、それが美術界の常識なのかもしれない。

だが、ほかの作家はともかく、岡本太郎に限っていえば、ぼくはまったくそう思わない。

こんなことで傷つくほど岡本太郎はヤワじゃない。太陽の塔だってびくともしない。単純にそう考えているからだが、それだけではない。

これが作品を汚す行為とは到底思えないからだ。だれが見ても逆だろう。野中さんは最大限のリスペクトをもって太陽の塔と向きあっている。たんなるお遊びやおふざけではないし、金儲けに利用しようと企んだわけでもない。太陽の塔に想像力を刺激されて、気がついたら太郎と“真剣に”遊んでいた。それだけだ。底流には太郎と太陽の塔に対する本物の愛情がある。

太陽の塔は死んだ遺跡ではない。岡本敏子がよくそう言っていた。

この「太陽の塔のロボ」はまさにその証だと思う。いまもこうして野中さんのような第一級のクリエイターに火をつけているのだから。

野中さんだけではない。多くのクリエイティブな才能を、太陽の塔は挑発しつづけている。ぼくたちともに現在を生きる“ライブ”な存在なのだ。

僕らの世代にとって「太陽の塔」はあらゆる意味でシンボリックだ。

大阪万博という「明るい未来科学」まっしぐらな時代のモニュメントであると同時に、怪獣的な「異形の存在感」にも満ちている。どちらもあの時代の子供たちの正義であり、憧れであり、信じて疑わなかったものだ。

僕が『岡本太郎』という大芸術家を知ったのも、この太陽の塔がきっかけだったと記憶している。そして同時にウルトラマン、サンダーバード、マジンガーZといったキャラクターとその世界観の影響を強く受けて大人になった。だから、巨大なものが理屈抜きで好きだ。

21世紀になった頃から、そんな自分のルーツを再確認するべく今でいう「聖地巡礼」的な旅行を意識して実行してきた。イースター島を皮切りに、エジプトやメキシコ、ペルーなどの古代遺跡、国内では茨城の牛久大仏や青森の木造駅などにも行った。僕がようやく太陽の塔を観に万博公園に行ったのは2003年のことだった。

万博から30年後ようやく初対面となった時、他の「巨神像」たちとまったく同じ興奮を味わった。それはまるで1万年以上前からそこにあったかのように、ずどーんと建っていたのだ。遠巻きにぐるりと周囲を歩いてみると、公園の森の中から「ぬっ」と伸びた塔が見えて、なんとも「特撮」的アングルでめまいがしてくる。脳内では重厚なBGMとズシンズシンと響く足音の効果音が鳴りやまない。そう、奴には足があるはずだ!

そうして、妄想を具体化したい衝動がはじまった。

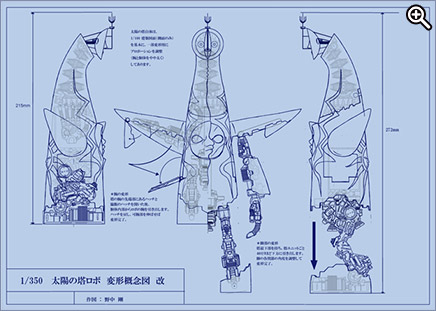

太陽の塔を怪獣的だと表現したが、「轟音と共にゆっくり立ち上がる」変形ロボにしたほうがよりカッコいいだろうと単純に思った。

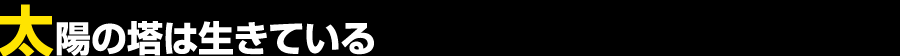

変形ロボに対するデザインの美意識は人それぞれあるだろうが、個人的にはシンプル・イズ・ベストで、少ない工程でがらっと姿を変えるスタイルを良しとしている。太陽の塔の場合、それ自体の造形美と迫力を生かしたまま「手足が生えた」方がインパクトがあると考えた。どこか不格好な部分があったほうが、全体のデザインは「強く」なると思うのだ。変形ロボのおもちゃを触ったことがないユーザーの使い勝手も考慮しつつ、昨今の「超合金といえども関節の可動域が狭いのはダメ」なニーズにもできるだけ答えたいと頭をひねった。

一度完成させた図面に、版権元である岡本太郎記念館館長の平野暁臣氏からのリクエストで「上半身も変形して欲しい」旨を仰せつかったので、変形に支障の無い首から上に追加武装を施すことにした。太陽の塔の黄金の顔が少しとぼけた表情をしているのを大事にして、遊んでいて表情が豊かになるような「かわいらしさ」も意識した。

僕と近い世代の方々には、DNAに刻まれたレベルで「刺さる」アイテムだと確信しているし、往年のDX超合金を触ったことのない人には、かつてそれらが有していた「寄木細工の箱」的楽しさを体験できると思う。

商品化に当たり描き起こされた図面の数々

本企画について、平野暁臣氏(岡本太郎記念館館長)から“岡本太郎と真剣に遊んでいる”クリエイティブな姿勢と“太陽の塔に対する本物の愛情”を絶賛されたが、同時にリクエストもいただき「第3の形態」が生まれた。

通常のキャラクター版権モノのやりとりとは、少し次元が違っているようで、そうでもないようで……。「太陽の塔のロボ」は、まさしく存在そのものが“奇跡”と言わざるを得ない。

『岡本太郎』が残してくれた偉大なモニュメント「太陽の塔」は、これからも僕らにとって「ニッポンの希望の巨神」であり続けると信じている。そして海外から日本を見ていて強く感じることなのだが、何かと閉鎖的で、意気消沈したムードが未だに漂い続けるこの国で、「太陽の塔のロボ」が、おもちゃではあるけれども、あの「僕たちが信じられた未来」を描き出す勇気を少しでも取り戻す一助になって欲しいと願うのである。

1966年1月26日生まれ。

バンダイ、PLEXを経て、バンダイ・アメリカにて海外キャラクターの商品開発を手掛ける。

バンダイ時代は「レスキューポリスシリーズ」、「スーパー戦隊シリーズ」、「平成仮面ライダーシリーズ」などの実写番組をはじめ、数多くの男児キャラクター玩具の企画、デザイン、開発を担当した他、バンダイ初の本格的ハイターゲットトイシリーズである「超合金魂」を手掛けた。

今夏にバンダイを退社し、独立して活動を開始。